制度改正(拡充)の内容

(1)所得制限の撤廃

(2)支給期間を中学生から高校生年代まで延長

(3)第3子以降の支給額を3万円に増額

(4)第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長

※18歳~22歳の児童は、保護者が監護に相当する世話等をし、その生計費(生活費や学費等)を負担している場合に限り第3子以降の算定対象として数えられます。

(5)支払月を年3回から年6回に増加

制度内容の比較

| |

改正前(令和6年9月分まで) |

改正後(令和6年10月分から) |

| 支給対象 |

中学生(15歳到達後の最初の年度末まで) |

高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで) |

| 所得制限 |

所得制限あり |

所得制限なし |

| 手当月額 |

0~2歳 |

15.000円 |

0~2歳 |

15,000円 |

第3子以降

30,000円 |

| 3歳~小学生 |

10,000円 |

第3子以降 15,000円 |

3歳~小学生 |

10,000円 |

| 中学生 |

10,000円 |

中学生 |

10,000円 |

| 高校生 |

支給なし |

高校生 |

10,000円 |

所得制限あり

所得制限限度額以上の場合→ 児童1人あたり5,000円

所得上限限度額以上の場合→ 支給対象外 |

所得制限なし |

| 第3子以降の算定対象 |

18歳到達後の最初の年度末まで |

22歳到達後の最初の年度末まで |

| 支給月 |

2月、6月、10月(年3回)

※各前月までの4か月分を支給 |

2月、4月、6月、8月、10月、12月(年6回)

※各前月までの2か月分を支給 |

新たに受給者となる方

以下の(1)~(2)に該当する方については、今回の制度改正により、新たに申請が必要となります。8月下旬頃に申請書等を郵送予定ですので、必要事項をご記入いただき、同封の返信用封筒にて申請をお願いいたします。

公務員の方は勤務先での申請となりますので、勤務先へお問い合わせください。

(1)高校生年代の児童を養育している方(現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方を除く)

(2)制度改正前の所得制限を超過し、児童手当の受給資格がない方

手当額が増額となる方

以下の(1)~(3)に該当する方は、今回の制度改正により、手当額が増額となります。(1)~(2)に該当する方は申請不要ですので、10月以降に発送予定の通知にて金額をご確認ください。

(3)に該当する方は監護相当・生計費の負担が分かる書類等の提出が必要となりますので、こども未来課窓口または郵送にて申請をお願いいたします。

公務員の方は勤務先での申請となりますので、勤務先へお問い合わせください。

(1)受給資格がある方で高校生年代の児童を養育している方

(2)制度改正前に特例給付となっている方

(3)18歳年度末以降22歳年度末までの児童と、高校生年代以下の児童を合わせて3人以上養育している方

※18歳~22歳の児童は、保護者が監護に相当する世話等をし、その生計費(生活費や学費等)を負担している場合に限り第3子以降の算定対象として数えられます。

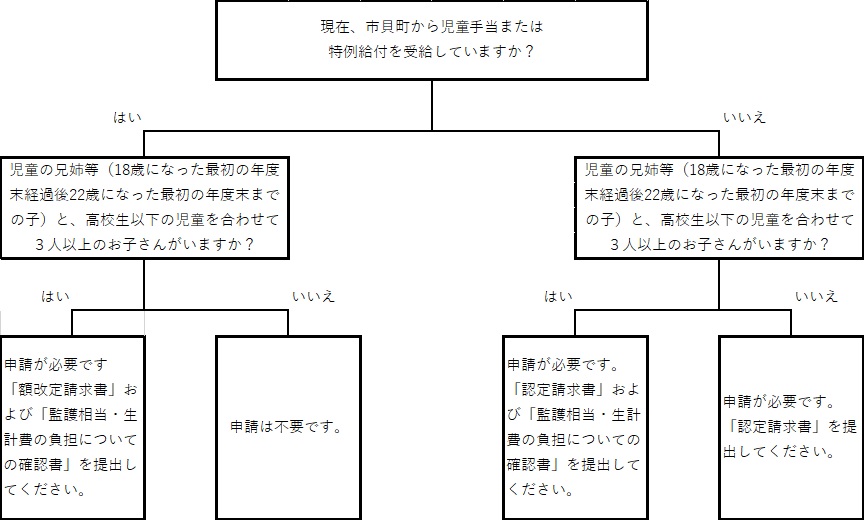

児童手当制度改正 手続き要否フローチャート

制度改正による申請(認定請求)の要否は下記フローチャートをご確認ください。

申請に必要な書類(様式はページ下部に掲載しております)

・児童手当 認定請求書

・監護相当・生計費の負担についての確認書

(確認書は18歳年度末以降22歳年度末までの児童と、高校生年代以下の児童を合わせて3人以上養育している方のみ提出いただく必要がございます)

申請に必要なもの

【全員共通で必要なもの】

・印鑑(認印可)※受給資格者本人が申請をする場合は省略できます。

・受給資格者名義の普通預金通帳 ※児童や配偶者の口座は指定できませんのでご注意ください。

・受給資格者と配偶者のマイナンバーがわかるもの(個人番号カードまたは通知カード)

(通知カードの場合は、運転免許証・パスポート等の写真の表示がある身分証明が必要です。)

【状況により必要なもの】

○社会保険に加入している場合:健康保険証

○請求者が児童と別居している場合:別居児童のマイナンバーがわかるもの

※窓口にて「別居監護申立書」をご記入いただきます。

※別居監護の認定は、請求者が単身赴任・児童の修学・療養等の理由により一時的に児童と別居(国内)しているなどの条件を満たす

必要があります。

※児童が海外留学している場合は、別途条件があります。

※未成年後見人、父母指定者等、父又は母以外の方が請求する場合は、別途必要となる書類があります。

申請場所

○市貝町に住所がある受給資格者の方

市貝町役場 こども未来課

○他の市区町村に住所がある受給資格者の方

住所がある市区町村の児童手当担当課

※受給資格者が公務員の場合は、勤務先に申請してください。

届出内容に変更があった場合

以下に該当する場合は、手続きが必要です。

・養育している児童の数に増減があったとき

・受給資格者が公務員になったとき

・児童と別居するとき

・振込口座を変更するとき(児童や配偶者など、受給資格者名義の口座以外は指定できません。)

・結婚・離婚・死亡等により、受給資格者が変更になるとき

・市貝町から転出するとき(転出先の市区町村で新たに申請が必要です。)

・受給者が死亡した場合

児童手当の受給者が亡くなられた場合は、亡くなった日をもって児童手当の受給資格が消滅します。配偶者の方など、亡くなられた方に

代わって児童を監護する方が児童手当を受給するためには、認定請求書の提出が必要です。また、亡くなられた方にまだ支払われていな

い手当があるときは、当該児童手当の支給対象児童となっていた児童に支給します。