療養の給付

医療機関などでマイナ保険証や資格確認書を提示すると、一部負担金を支払うことで医療を受けることができます。

残りの医療費は国民健康保険が負担します。

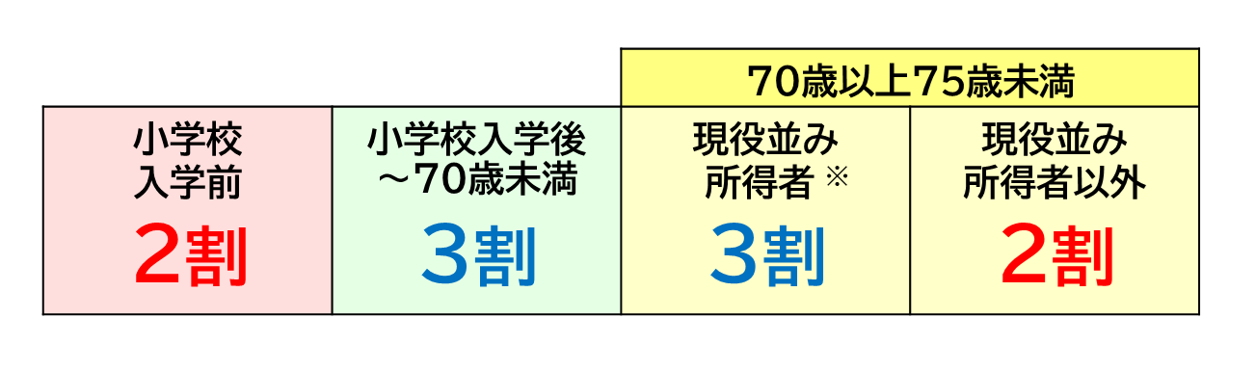

● 自己負担割合(一部負担金)

※現役並み所得者

前年(1月~7月までの診療は前々年)の住民税課税所得が145万円以上の方が1人いる場合、

世帯内の70歳以上の方はすべて現役並み所得者(3割)となります。

ただし、70歳以上の国保被保険者が1人の場合、収入の額が383万円未満のとき、

70歳以上の国保被保険者が2人以上の場合、収入の合計額が520万円未満のときは、

申請いただくことにより2割となります。

療養費

次のような場合には、医療費をいったん全額自己負担しますが、申請いただき、審査で認められると、自己負担分を除いた額の払い戻しを受けることができます。

● 急病など、緊急又はやむを得ない理由でマイナ保険証または資格確認書を提出できずに治療を受けたとき

● 医師が必要と認めたコルセット等の治療用装具を作ったとき(購入したとき)

● 医師の同意を得て、はり・きゅう・あんま・マッサージの施術を受けたとき

● 緊急などでやむを得ず、海外滞在中に医療機関にかかったとき(治療目的での渡航は対象外)

※いずれも支払いの翌日から2年が経過すると時効となります。

※申請には、領収書のほか必要書類がございますので、お問い合わせください。

高額療養費

1か月(月の1日から末日まで)の医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、その超えた分が高額療養費として支給されます。

▶国民健康保険 自己負担限度額

【高額療養費の計算のしかた】

・ 各月の1日から末日までを1か月として計算します

・ 医療機関ごとに別々に計算します

・ 同一の医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算します

(70歳以上75歳未満の方は、病院・診療所、歯科の区別なく合算します。)

・ 入院時の食事代、差額ベット代、保険外診療などは支給の対象外となります

高額療養費の支給該当になった場合は、医療機関にかかった月から約2か月後に申請案内通知を送付いたします。

通知が届きましたら、窓口にて申請してください。

また、マイナ保険証または限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)を提示していただくと、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。ぜひご利用ください。

▶限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)

入院時の食事代について

入院をしたときは、医療費とは別に食事代を一部自己負担します。

| 入院時の食事代(1食あたり) |

| 通常(現役並み所得者、一般) |

510円 |

住民税非課税世帯

70歳以上75歳未満:低所得者Ⅱ |

過去12か月の入院日数

90日以内 |

240円 |

過去12か月の入院日数

90日以上※ |

190円 |

| 70歳以上75歳未満:低所得者Ⅰ |

110円 |

※ 90日を超える入院の場合は、減額認定を受けるための申請が必要になります。

厚生労働大臣が指定する特定疾病

厚生労働大臣が指定する特定疾病(人工透析が必要な慢性腎不全・血友病・HIV感染症)の人は、申請していただくことで「特定疾病療養受療証」を交付いたします。

医療機関の窓口で提示することにより、自己負担限度額が1か月10,000円となります。

※人工透析が必要な慢性腎不全の方で、上位所得者(区分ア・イ)の方は20,000円

出産したとき(出産育児一時金)

被保険者の方が出産したときに支給されます。

<産科医療補償制度に加入している医療機関で、妊娠22週以降に出産した場合>

500,000円

<上記以外の場合>

488,000円

【支給について】

● 直接支払制度を利用する場合

出産する医療機関等で、直接支払制度を利用する旨の合意文書を取り交わすことにより、出産育児一時金が市から直接医療機関等へ支払われる制度です。

利用を希望される場合は、出産予定の医療機関等へご相談ください。

※出産の費用が出産育児一時金に満たない場合は、差額が世帯主の方に支給されます。

● 直接支払制度を利用しない場合

国内の医療機関等で出産費用を全額自己負担した場合や、海外で出産した場合は、世帯主の方に出産育児一時金が支給されます。

死亡したとき(葬祭費)

被保険者の方が亡くなったとき、施主の方に支給されます。

50,000円

【申請に必要なもの】

・印鑑

・施主の方名義の振込先のわかるもの(預金通帳、キャッシュカード等)

・施主を務めたことがわかるもの(会葬礼状、領収書、埋火葬許可証等)

高額療養費資金貸付制度

病院などへの支払いが一時的に困難な場合、高額療養費支給見込額の90%までを世帯主に無利子でお貸しします。

※税金の滞納がある方はご利用いただけません。

第三者により傷害を受けたとき(交通事故等)

交通事故や傷害事件、他人が飼っている犬に噛まれた時など、第三者(加害者)の行為によって受けたケガや病気の医療費は、原則として第三者(加害者)が負担すべきものですが、国保を利用して治療を受けることができます。

この場合、事前に届出が必要になります。

届出をいただくことにより、国保が治療費を一時的に立て替え、後日第三者(加害者)に請求することとなります。

<注意点>

● 第三者(加害者)から治療費を受け取っている場合には、国保の給付は受けられません。

● 届出の前に示談を行うと、その示談の内容が優先されるため、加害者に医療費が請求できなくなる場合があります。