○市貝町サシバの里保全創造条例施行規則

令和6年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、市貝町サシバの里保全創造条例(令和5年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(希少野生動植物指定に係る要件)

第3条 条例第2条第1項第4号の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 種の存続に支障を来す程度にその種の個体の数が著しく少ないもの。

(2) 種の個体が著しく減少しつつあるもの。

(3) 種の個体の主要な生息地又は生育地が消滅しつつあるもの。

(4) 種の個体の生息又は生育の環境が著しく悪化しつつあるもの。

(5) 町民がシンボルとして大切に保護している種であること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、その種の存続に支障を来す事情があるもの。

2 指定は、前項の規定による告示によってその効力を生じる。

(1) 指定をしようとする希少野生動植物又は指定解除をしようとする希少野生動植物の名称

(2) 指定又は指定解除をしようとする理由

2 前項の規定による告示は、次に掲げる事項を記載して行うものとする。

(1) 特別希少野生動植物として指定しようとする希少野生動植物の名称

(2) 特別希少野生動植物として指定をしようとする理由

(3) 指定案の縦覧場所及び期間

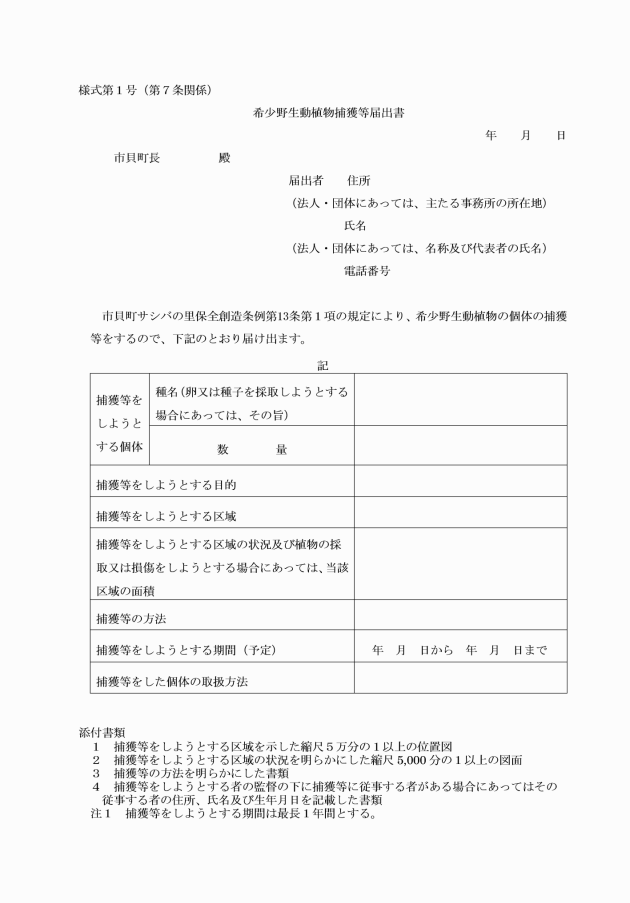

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 捕獲等をしようとする区域を示した縮尺5万分の1以上の位置図

(2) 捕獲等をしようとする区域の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の図面

(3) 捕獲等の方法を明らかにした書類

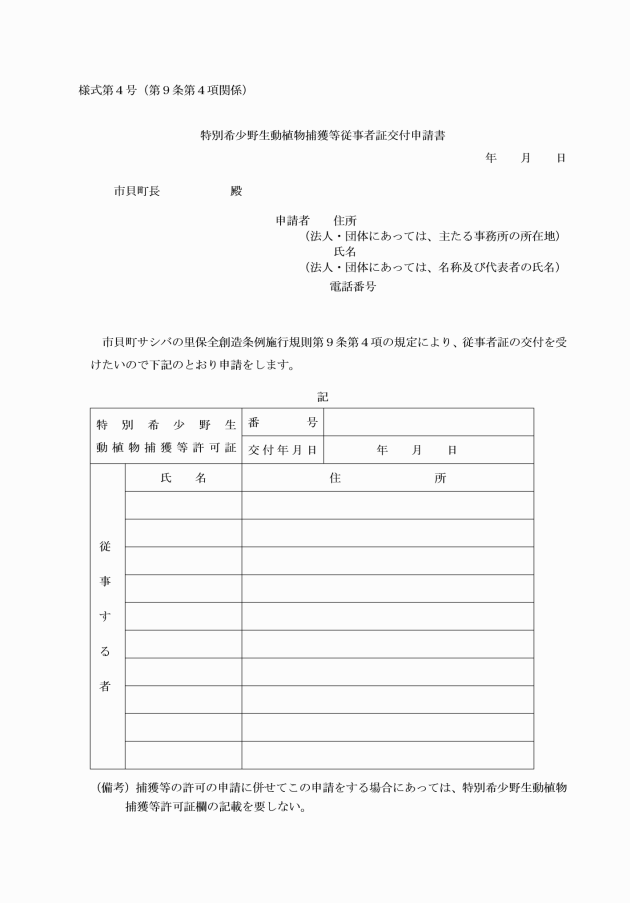

(4) 捕獲等をしようとする者の監督の下に捕獲等に従事する者がある場合にあってはその従事する者の住所、氏名及び生年月日を記載した書類

(希少野生動植物の捕獲等の届出等に係る適用除外)

第8条 条例第13条第1項第1号の規則で定めるやむを得ない事由は、次に掲げるものとする。

(1) 人の生命又は身体の保護のために必要であること。

(2) 学校等における教育又は学術研究のために捕獲等をするものであること。

(3) 調査目的で捕獲等をするものであること。

(4) 非常災害等に対する必要な応急措置としての行為に伴って捕獲等するものであること。

(5) 個体の保護のための移動又は移植を目的として当該個体の捕獲等をすることであること。

(6) 農業及び林業を営むために行う行為に伴って捕獲等するものであること。

(7) 通常の管理行為に伴って捕獲等するものであること。

2 条例第14条第1項第2号の規則で定めるやむを得ない事由は、前項第1号、第4号、第6号及び第7号に掲げるものとする。

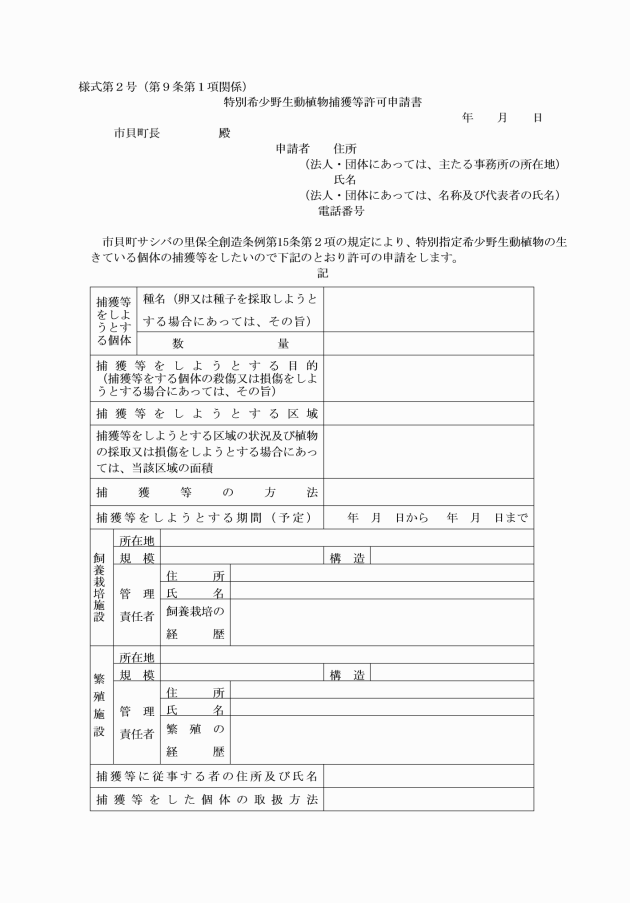

(1) 学術研究論文の写し、教育方針又は調査方法を明らかにした資料

(2) 捕獲等をした個体を飼養栽培し、又は繁殖させようとする場合にあっては、飼養栽培施設又は繁殖施設の規模及び構造を明らかにした図面及びカラー写真

(3) その他町長が必要と認めて指示した書類

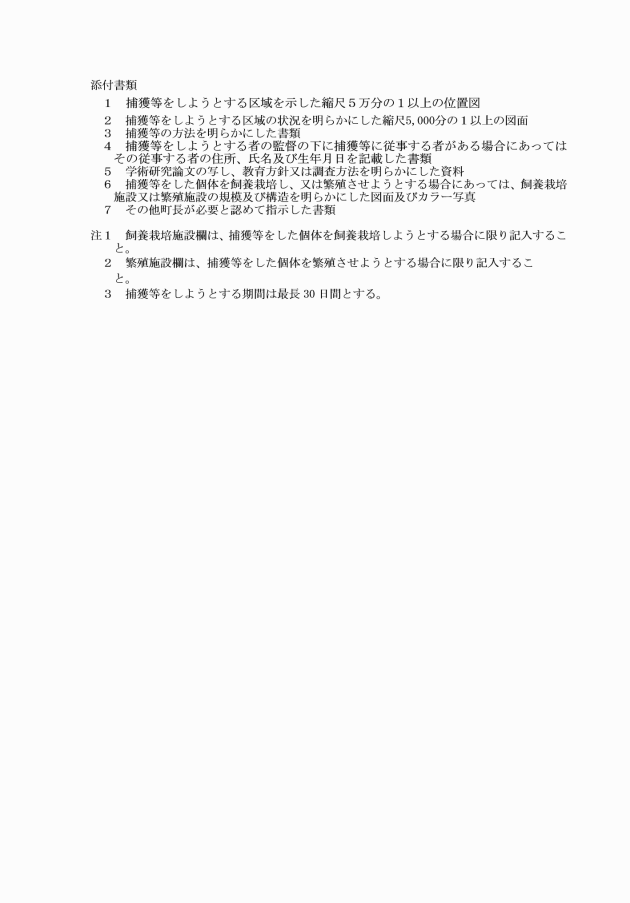

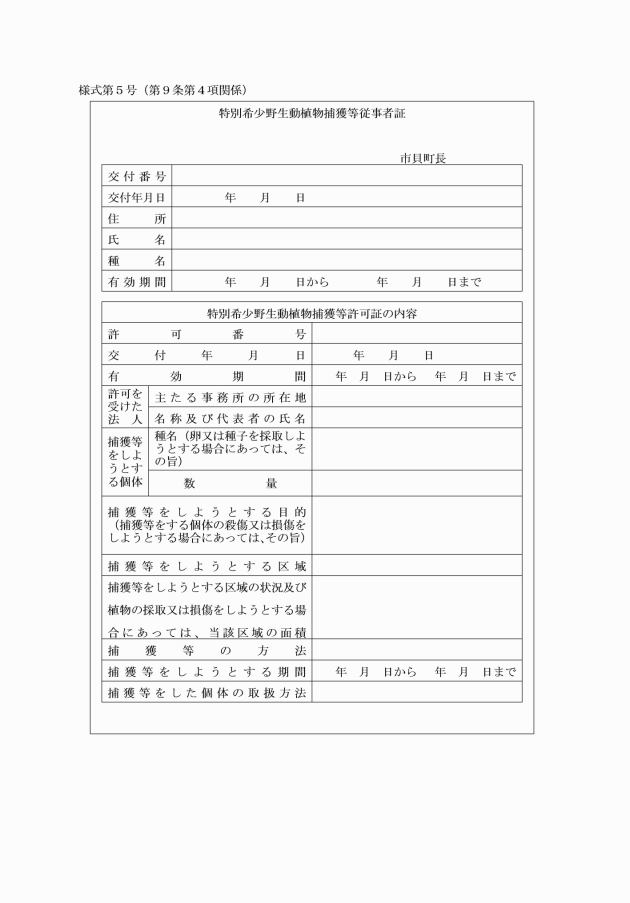

5 条例第15条第1項の許可を受けた者又はその者の監督の下にその許可に係る捕獲等に従事する者は、当該許可に係る捕獲等をするときは、許可証又は従事者証を携帯し、町の職員その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

6 許可証及び従事者証は、その効力を失った日から30日以内に、これを町長に返納しなければならない。

7 許可証又は従事者証の交付を受けた者は、前項の規定により許可証又は従事者証を返納する場合にあっては、捕獲等に係る個体の場所ごとの数量及び処置の概要を町長に報告しなければならない。

(個体の取扱方法)

第10条 条例第15条第7項の規則で定める方法は、次に掲げるものとする。

(1) 個体を飼養栽培する場合にあっては、次に掲げる方法

ア 適当な飼養栽培施設に収容すること。

イ 生息若しくは生育に適した条件を維持し、又は損傷しないよう適切に管理すること。

(2) 個体をはく製その他の標本にする場合にあっては、はく製その他の標本の保管に適した条件を維持し、適切に管理すること。

2 指定は、前項の規定による告示によってその効力を生じる。

(1) 指定をしようとする指定外来生物又は指定の解除をしようとする指定外来生物の名称

(2) 指定又は指定の解除をしようとする理由

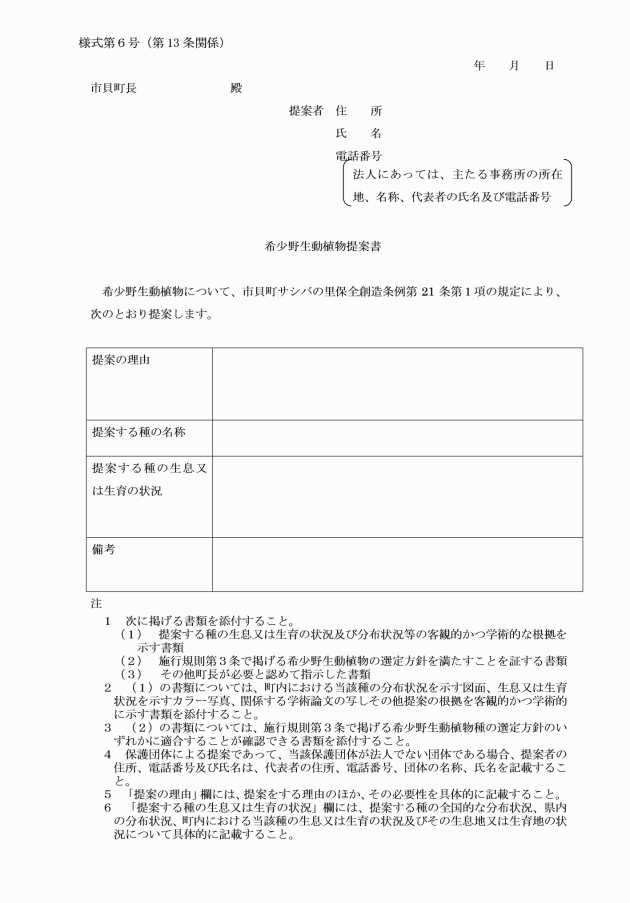

2 前項に規定する提案書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 提案する種の生息又は生育の状況及び分布状況等の客観的かつ学術的な根拠を示す書類

(2) 第3条で掲げる希少野生動植物の選定要件を満たすことを証する書類

(3) その他町長が必要と認めて指示した書類

2 前項の規定による告示は、保全計画の案の縦覧場所及び期間を記載して行うものとする。

3 町長は、保全計画を定めたときは、その計画を告示し、かつその計画を一般の閲覧に供しなければならない。

2 重要保全地域又は特別保全地域の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。

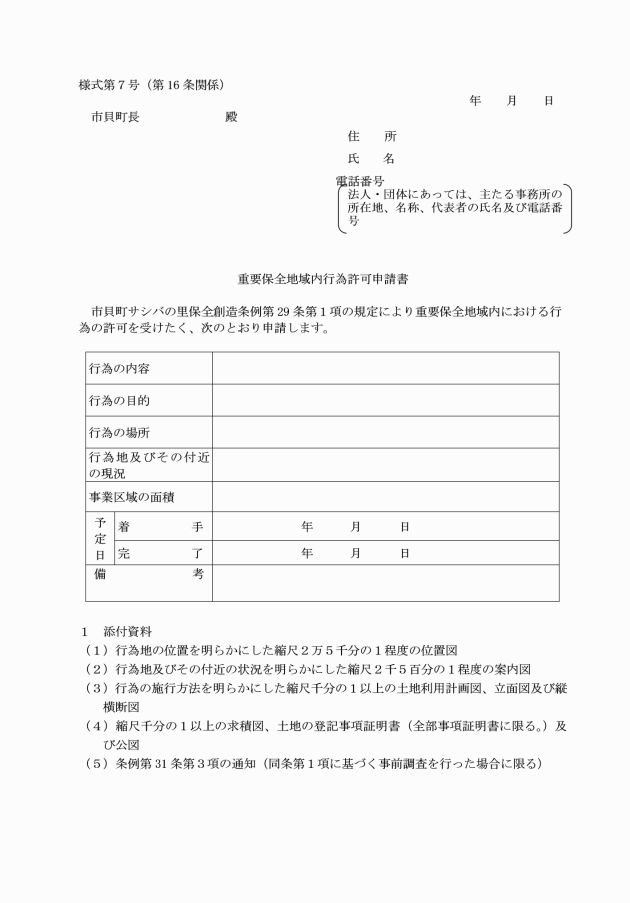

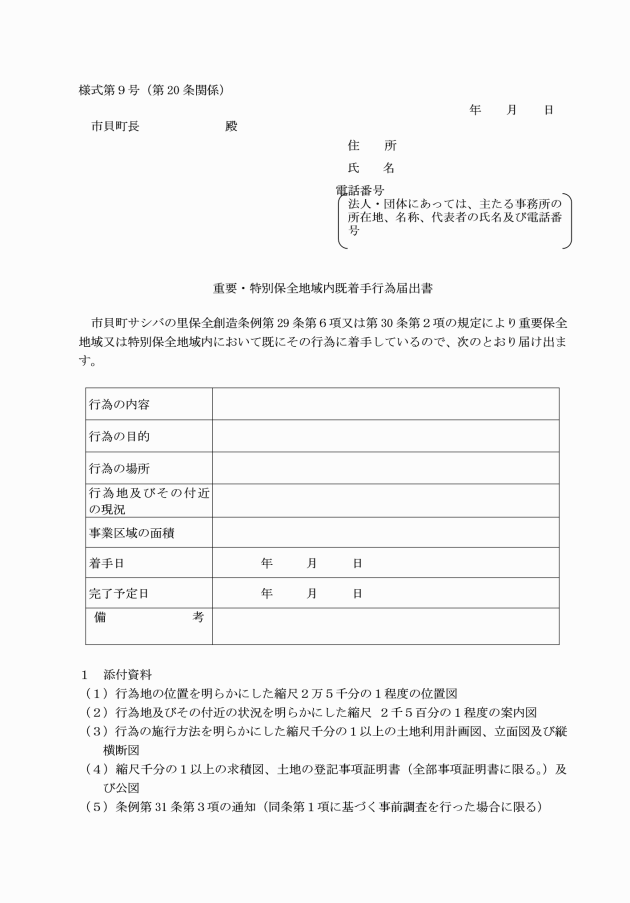

2 前項の申請書には、次に掲げる図面を添えなければならない。

(1) 行為地の位置を明らかにした縮尺2万5千分の1程度の位置図

(2) 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺2千5百分の1程度の案内図

(3) 行為の施行方法を明らかにした縮尺千分の1以上の土地利用計画図、立面図及び縦横断図

(4) 縮尺千分の1以上の求積図、土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)及び公図

(重要保全地域内における工作物等の基準)

第17条 条例29条第1項第1号及び第2号の規則で定める基準は、当該行為に供する区域の面積が500平方メートルとする。

(1) 工作物等を新築すること。

ア 仮設の工作物及び建築物(以下「工作物等」という。)(ウに掲げるものを除く。)

(ア) その工作物等の構造が、容易に移転し、又は除去することができるものであること。

(イ) その新築の方法並びにその工作物等の規模、形態及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における優れた里地里山の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

イ 次に掲げる工作物等

その新築の方法並びにその工作物等の規模及び形態が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における優れた里地里山の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(ア) 砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防設備

(イ) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第2条第3項に規定する地すべり防止施設

(ウ) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路又はこれらを管理するための施設

(エ) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設

(オ) 農業、林業その他生業の用に供するための工作物等(住宅を除く。)

(カ) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号に規定する土地改良施設

(キ) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路、農道、林道その他の道(以下「道路」という。)

(ク) 有線電気通信のための線路若しくは建築物又は空中線系(その支持物を含む。)

(ケ) 教育又は試験研究を行うための工作物等

(コ) 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項に規定する水道施設

(サ) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道又は同条第5号に規定する都市下水路

(シ) 送水管、ガス管その他これらに類する工作物等

(ス) 当該重要保全地域の区域内に居住する者の使用する物置、車庫、便所その他日常生活の用に供する工作物等(住宅を除く。)

(ア) その新築が、次のいずれかの土地を敷地として行われること。ただし、その新築が、自己の居住の用に供するために行われる場合、当該重要保全地域の区域内に存した普通工作物等であって災害により滅失したものの復旧のために行われる場合又は当該重要保全地域の区域内に居住する者の災害からの避難のために行われる場合にあっては、この限りでない。

(a) 重要保全地域が指定され、又はその区域が拡張された日の前日から起算して6月前において現に工作物等の敷地であった土地

(b) 重要保全地域が指定され、又はその区域が拡張された際現に新築の工事中の工作物等の敷地であった土地

(c) 現に存する工作物等の敷地である土地

(イ) その新築の方法並びにその普通工作物等の形態及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における優れた里地里山の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(ウ) その普通工作物等の建築に係る土地の形状を変更する規模が必要最小限であると認められること。

(エ) 当該行為による土砂の流出のおそれがないこと。

(オ) その普通工作物等の色彩及び形態がその周辺の風致と著しく不調和でないこと。

(カ) 野生動植物の生息又は生育上その他の風致の維持上重大な支障を及ぼすおそれがないものであること。

(キ) その普通工作物等が太陽光発電設備である場合には、市貝町サシバの里において太陽光発電事業により地球温暖化防止に取り組む場合に守るべき規則(令和4年規則第1号)第8条の指導基準を満たしていること。

(2) 工作物等を改築すること。

ア 仮設の工作物等(ウに掲げるものを除く。)

(ア) その改築後の工作物等の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。

(イ) その改築の方法並びに改築後の工作物等の形態及び用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における優れた里地里山の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

イ 前号(イ)に掲げる工作物等

その改築の方法並びに改築後の工作物等の形態が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における優れた里地里山の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(ア) その改築の方法並びに改築後の普通工作物等の形態及び用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における優れた里地里山の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(3) 工作物等を増築すること。

ア 仮設の工作物等(イに掲げるものを除く。)

(ア) その増築部分の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。

(イ) その増築の方法並びに増築後の工作物等の規模、形態及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における優れた里地里山の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

イ 第1号イに掲げる工作物等

その増築の方法並びに増築後の工作物の規模及び形態が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における優れた里地里山の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(ア) その増築後の普通工作物等の敷地内における普通工作物等の床面積の合計が、200平方メートルを超えないこと。ただし、その増築が次のいずれかの土地において行われる場合にあっては、この限りでない。

(a) 重要保全地域が指定され、又はその区域が拡張された日の前日から起算して6月前において現に工作物等の敷地であった土地

(b) 重要保全地域が指定され、又はその区域が拡張された際現に新築の工事中の工作物等の敷地であった土地

(イ) その増築の方法並びに増築後の普通工作物等の形態及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における優れた里地里山の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(4) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。

その土地の形質の変更が、次のいずれかに該当し、かつ、変更の方法及び規模が、変更を行う土地及びその周辺の土地の区域における優れた里地里山の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

ア 土地を開墾すること。

イ 工作物等でない道又は河川その他の公共の用に供する水路の設置又は管理のために土地の形質を変更すること。

ウ 教育又は試験研究のために土地の形質を変更すること。

エ 文化財保護法第92条第1項に規定する埋蔵文化財の調査の目的で、土地の発掘のために土地の形質を変更すること。

オ 工作物等の新築、改築若しくは増築、鉱物の掘採又は土石の採取に関連して土地の形質を変更すること。

(5) 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

その行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における優れた里地里山の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(6) 水面を埋め立て、又は干拓すること。

その行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における優れた里地里山の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(7) 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼすこと。

その行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における優れた里地里山の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(8) 次に掲げる行為

前各号の規定にかかわらず、その行為が、行為の行われる土地及びその周辺の土地の区域における優れた里地里山の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

ア 災害の防止のために必要やむを得ない行為

イ 法令に基づく行政庁の勧告に応じて行う行為

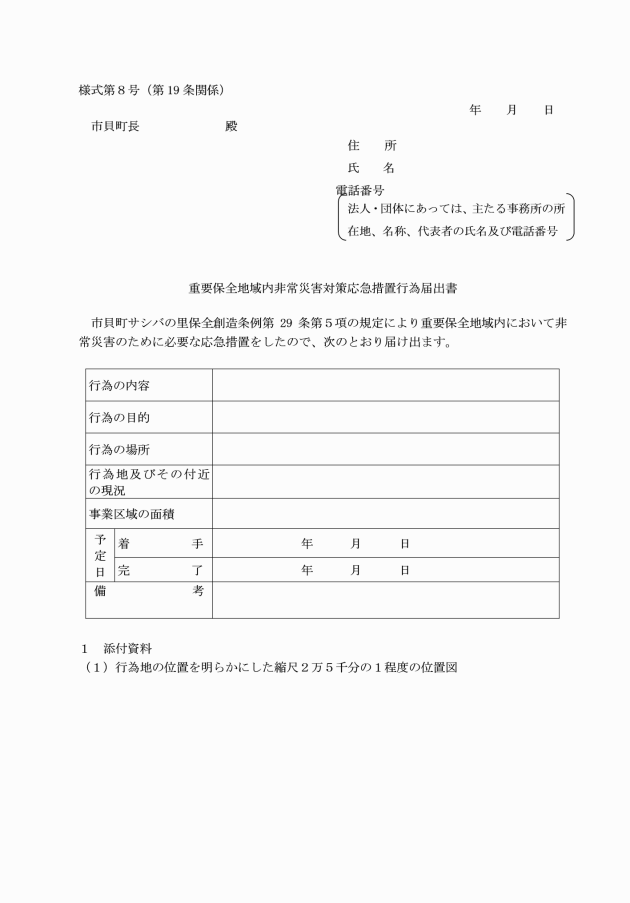

2 前項の届出書には、行為地の位置を明らかにした縮尺2万5千分の1以上の位置図を添付しなければならない。

(許可を要しない行為)

第21条 条例第29条第8項第1号又は第30条第3項第1号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 工作物等を新築し、改築し、又は増築することであって次に掲げるもの

ア 道路(道路法第2条第1項に規定する道路を除く。)を改築すること(舗装、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)。

イ 信号機、防護さく、土留よう壁その他道路、鉄道、軌道又は索道の交通の安全を確保するための施設を改築し、又は増築すること(信号機にあっては、新築することを含む。)。

ウ 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)を改築し、又は増築すること(改築又は増築後において高さが20メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)。

エ 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための施設を改築し、又は増築すること。

オ 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物等を道路に埋設すること。

カ 消防又は水防の用に供する望楼又は警鐘台を改築し、又は増築すること。

キ 条例第29条第1項の規定による許可を受けた行為又はこの条の各号に掲げる行為を行うための仮設の工作物等(宿舎を除く。)を、その行為に係る工事敷地内において新築し、改築し、又は増築すること。

(2) 工作物等の存する敷地内において土地の形質を変更すること。

(3) 鉱物を掘採し、又は土石を採取することであって次に掲げるもの

ア 工作物等の存する敷地内において、鉱物を掘採し、又土石を採取すること。

イ 鉱業法(昭和25年法律第289号)第5条に規定する鉱業権の設定されている土地の区域内において、鉱物の掘採のための試すいを行うこと。

ウ 国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること(あらかじめ、町長に通知したものに限る。)。

エ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学における教育又は学術研究のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること(あらかじめ、町長に通知したものに限る。)。

(4) 工作物等の存する敷地内の池沼等を埋め立てること。

(5) 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせることであって次に掲げるもの

ア 工作物等の存する敷地内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

イ 田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

ウ 重要保全地域が指定され、又はその区域が拡張された際既にその新築、改築又は増築に着手していた工作物等を操作することにより、河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

ア 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

イ 工作物の修繕のための行為

(特別保全地域内における工作物等の基準)

第22条 条例第30条第1項第1号及び第2号の規則で定める基準は、当該行為に供する区域の面積が200平方メートルとする。

(特別保全地域内における行為の制限の対象とならない行為)

第23条 条例第30条第3項第1号の規則で定める行為は、第21条各号に掲げるものとする。この場合において、第21条第5号ウ中「重要保全地域」とあるのは、「特別保全地域」と読み替えるものとする。

2 条例第30条第3項第3号の規則で定めるものは、条例第30条第1項第1号から第6号に掲げるものとする。

(1) 宅地の造成、太陽光発電施設の設置その他工作物等の設置 3,000平方メートル

(2) 道路の開設 幅員4.5メートル又は延長1,000メートル

(事前調査の方法等)

第25条 事前調査の内容及び時期は、別表第1に定めるところによるものとし、事前調査を実施した事業者は、町長に報告しなければならない。

(事前調査の結果に係る基準)

第26条 条例第31条第4項の規則で定める基準は次に掲げるものとする。

(1) 希少野生動植物の保護が困難であること。

(2) 文化・歴史的遺産の保全が困難であること。

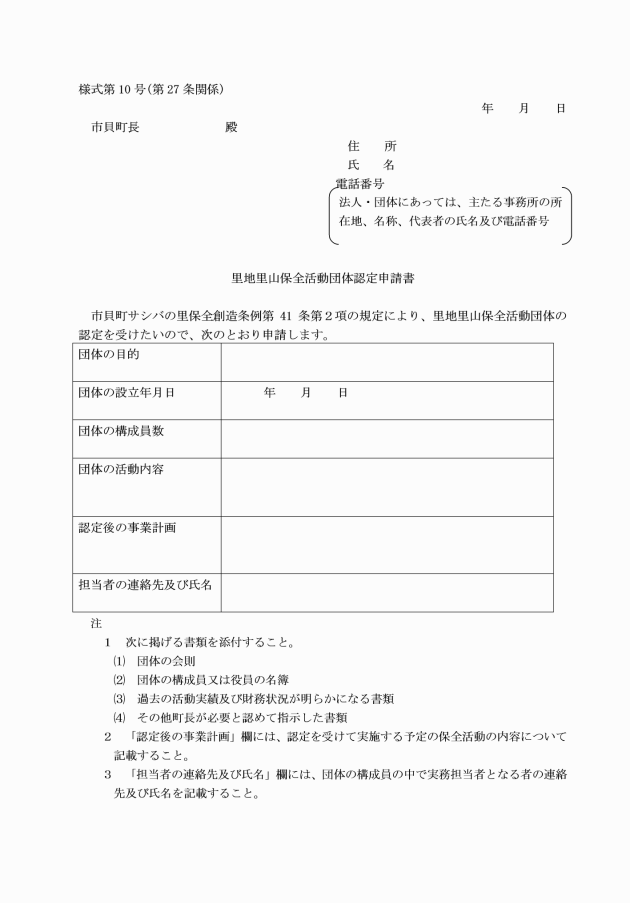

(里地里山保全活動団体の認定)

第27条 条例第41条第1項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 町民主体のボランティア団体

(2) NPO法人(環境の保全を図る活動を行う者に限る。)

(3) 地域住民で組織する民間団体

(1) 営利を目的としていないこと、及び営利を目的とした法人の支配下にないこと。

(2) 里地里山の保全活動を安定的かつ継続的に行うことができる組織運営が図られていること。

4 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 団体の会則

(2) 団体の構成員又は役員の名簿

(3) 過去の活動実績及び財務状況が明らかになる書類

(4) その他町長が必要と認めて指示した書類

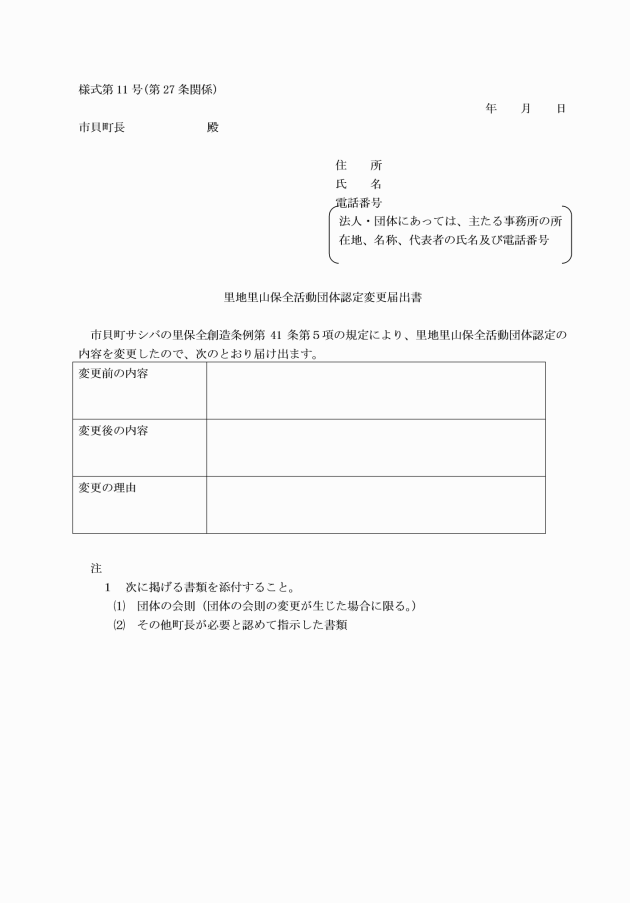

5 条例第41条第5項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 団体の名称

(2) 団体の代表者

(3) 団体の所在地(法人でない団体である場合は、その代表者の住所)

(4) 団体の電話番号(法人でない団体である場合は、その代表者の電話番号)

(5) 団体の会則

7 前項に規定する届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 団体の会則(団体の会則の変更が生じた場合に限る。)

(2) その他町長が必要と認めて指示した書類

(1) 野生動植物の種に詳しく、監視活動に積極的に参加できる者

(2) 保全活動団体の構成員

(3) その他町長が認めた者

2 監視員の任期は2年以内とし、委嘱の際に定める。

3 町長は、監視員に対して予算の定めるところにより謝礼を支払うものとする。

(監視員の任務)

第29条 監視員は、次に掲げる任務を行うものとする。

(1) 町内における定期的な監視活動

(2) 里地里山の保全に支障を及ぼすおそれのある行為をしている者への指導

(3) 前2号を実施した場合の監視活動の結果及び指導内容の町への報告

2 監視員は、次に掲げる場合にあっては、直ちにその旨を町に通報しなければならない。

(1) 条例の違反者を発見した場合

(2) 前項第2号の指導に従わない者がいた場合

(3) その他監視員が緊急に通報する必要があると判断した場合

(監視活動における留意事項)

第30条 監視員は、その任務に当たって次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 町が貸与する監視員の腕章を着用すること。

(2) 身分証明書(様式第13号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示すること。

(3) 前条第1項の任務を遂行するに当たって危険を伴うおそれがある場合は、その回避に努めること。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

調査項目 | 調査時期 | 調査方法 | 調査範囲 | ||

植物調査 | 植物相 | 1 植物相の状況 2 貴重な種の分布、その生育の状況及び生育環境の状況 | 植物の生育状況を把握するのに適した時期とする。 | 聞き取り調査のほか、調査ルート及び調査地点を設定し、踏査による目視調査を行い、現況写真、分布、生育状況及び生育環境状況等を記録する。 | 事業地 |

動物調査 | 哺乳類 | 1 動物相の状況 2 貴重な種の分布、その生育の状況及び生育環境の状況 | 動物の生息状況を把握するのに適した時期とする。 | 同上 | 同上 |

鳥類 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |

両生類 は虫類 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |

魚類 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |

昆虫類 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |